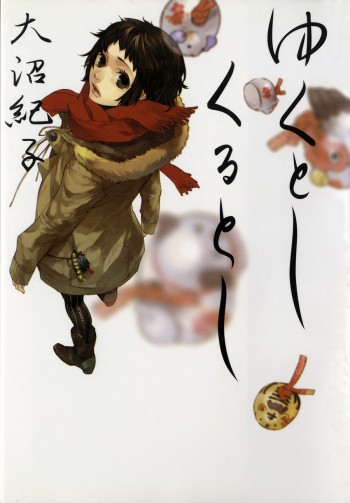

第9回大賞受賞 『ゆくとし くるとし』大沼 紀子

第9回大賞受賞 『ゆくとし くるとし』

大沼 紀子

助産所を営む母に居候を決めこむ見知らぬオカマ。実家に帰省した私を包み込んだのは、そんな彼女たちのくふふふという温かな笑い声だった──。ヘッポコ助産所ではぐくまれる母とオカマと私の物語。受賞作に書き下ろし作品「僕らのパレード」を加えて、2006年11月『ゆくとし くるとし』として単行本化(マガジンハウスより)。表題作は2011年12月に電子書籍としても刊行。

やさぐれ青春物語

大沼 紀子

高校時代に一度だけ、体育館の裏に呼び出され、告白をされたことがある。体育館の裏とはまた甘酸っぱい人だなあと、当時の私は思った。体育館内では、バスケ部がスリーオンスリー。リズミカルなドリブルの音と、迷いのないかけ声やら、明るい声援やらが聞こえてくる。なんだか遠い音だ。その中に時おりバスケットシューズが床に擦れる音が混じる。キュッキュッというその音は、小さな動物の悲鳴のように聞こえて、私はその音ばかりに親近感を覚えていた。

私を呼び出した男の子は、怒ったような顔で、「好きです」とか「付き合ってください」とか、言っていたような気がする。私はといえば、「はあ」とか「へえ」とか面倒くさそうに答えていたと思う。そして最終的に、「好きじゃないので付き合えません。急いでいるので帰ります。サヨウナラ」と言って、『体育館の裏で告白をされるという青春っぽいエピソード』を強制終了させた。今思い出しても、ちょっとひどい振る舞いだったと思う。もともと人の好意に対し、恐ろしく傲慢に振る舞う人間ではあったけれど、あれはなかった。反省しています。

そしてその告白後、私は大急ぎで家に帰り、母と一緒に車で出かけた。市内をあちこちめぐり、まるでドライブのようだったけれど、その実、それは新居探しだった。その日の朝、母は家を出ようと私に言ったのだ。こんなことになってゴメンね。でも、この家ではもう暮らせない。お母さんと一緒に、家を出よう。新しい家で、二人で一緒に暮らそう。笑顔で母は言ったのだった。ああいう時は、笑うしかない。そのくらいは、当時の私にも解った。前の日の夜、父と母はいろいろあって……。というより結婚当時からずっといろいろあったのだけれど、私という子どもの存在により家族を継続していたのだけれど、その日の前日、そのいろいろが溢れてしまったのだ。それで母は早速、私を連れて新しい部屋を探すことにしたのだった。

母は私に謝っていたが、正直、私はホッとしていた。私はずっとこういう日が来るのを待っていた。『家族』が終わるのを、待っていたのだ――。青春時代の私は終始そんな感じで、体育館内の迷いのないかけ声や、明るい声援からも遠く、体育館の裏の告白ともそりが合わず、家族の絆からも手を離そうとするやさぐれっぷりだった。現実と折り合いが悪いので、本ばかり読んで逃げていたけれど、そのことによって自分も物語を書いてみたいと願うようになった思考の安直さに嫌気がさして、果てには本すら捨ててしまった。本当に、なかなかどうしてどうしようもなかった。

そんな私が十数年後、青春小説を書いた。書きながら「これが青春って、気は確かか?」と、何度も自分をつっこんだ。そして青春の登竜門『坊っちゃん文学賞』に応募してからは、「あれれで青春はないな」と、応募したことすら忘れてしまっていた。最終審査に残っても、「あの青春で受賞はないな」と、審査員の先生にサインを貰うことだけを楽しみに松山に向かった。それが受賞してしまい、驚きのあまりサインを貰いそびれてしまった。サインのために本を持参したのに、無念でならない。

青春時代は遠のいても、相変わらずな私は、体育館内の迷いのないかけ声、ならびに声援のようなモノとも距離があって、体育館裏の告白の類いともイマイチうまくやれてない。

でも、家族との関係性はちょっと変わった。本にもずいぶん救われている。「ゆくとしくるとし」を書いてみて、そんなことに気づいた。この物語が、やさぐれた誰かに届けば、こんな幸せなことはないと思う。

Digital Shopping 電子書籍を購入

夏目漱石の代表作『坊っちゃん』の舞台として知られる松山市が、市制100周年の1989年に創設したのが「坊っちゃん文学賞」。新しい青春文学の誕生と、フレッシュな才能に期待したこの賞は、これまでに13回が開催され、多くの作品が世に送り出されてきました。今回、この「坊っちゃん文学賞」大賞作品が電子書籍化されました。第1回の大賞作品から最新作まで、多くの作品がお読みいただけます。