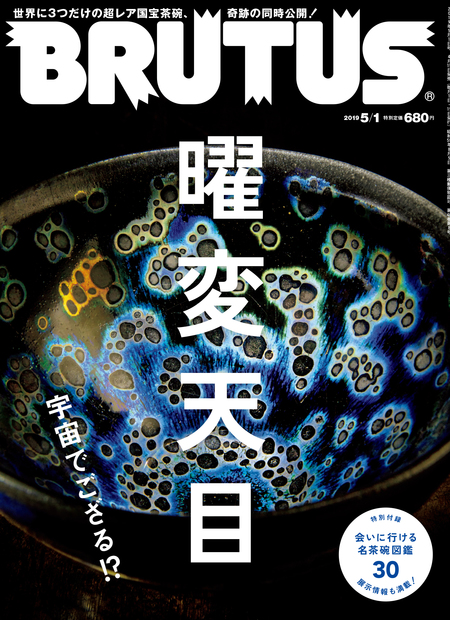

会いに行ける 名茶碗図鑑30 Special Contents BRUTUS No.891

Special Contents 会いに行ける 名茶碗図鑑30

曜変天目以外にも見るべき茶碗が山盛りの2019年。唐物に加えて朝鮮半島(高麗物)、日本(和物)まで、名碗の公開情報をご紹介!

唐物茶碗油滴天目

ゆてきてんもく

高7.5×口径12.2×高台径4.2㎝/12〜13世紀/

大阪市立東洋陶磁美術館

高7.5×口径12.2×高台径4.2㎝/12〜13世紀/

大阪市立東洋陶磁美術館

銀から青へ、吸い込まれるような油滴の輝きに幻惑される。

中国・建窯(けんよう)で焼かれた建盞(けんさん)の一種で、『君台観左右帳記』では表面に水面に浮かぶ油の滴(しずく)のような金、銀、紺の斑文(はんもん)が見えることから、油滴と呼ぶ(中国では滴珠 ‘てきしゅ’)。油滴部分は釉薬に含まれる鉄分が、釉の表面で結晶したもの。薄い口縁部の補強のために施された金覆輪が、外観上のアクセントにもなっている。十数碗存在する油滴天目の伝世品中、傑出した一碗。胎土はやや粗く、含んだ鉄分が還元冷却により黒く発色している。高台の削りも力強い。本作は豊臣秀次所持と伝えられ、その後西本願寺、京都三井家、若狭酒井家、安宅コレクションを経て大阪市立東洋陶磁美術館へ入った。南宋時代の漆の天目台3点が添う。

会いに行ける!

月曜・年末年始(12月28日~1月4日)・展示替え期間以外は常設展示。特に自然光の入る展示ケースに収められているので、外光の変化で見え方も変わる。

月曜・年末年始(12月28日~1月4日)・展示替え期間以外は常設展示。特に自然光の入る展示ケースに収められているので、外光の変化で見え方も変わる。

唐物茶碗青磁輪花碗 銘 馬蝗絆

せいじりんかわん めい ばこうはん

高6.7×口径15.4×高台径4.6㎝/13世紀/

東京国立博物館(三井高大氏寄贈)

高6.7×口径15.4×高台径4.6㎝/13世紀/

東京国立博物館(三井高大氏寄贈)

傷の繕いが「見どころ」に逆転した青磁茶碗の最高峰。

日本に伝世する青磁茶碗(日本では南宋時代に龍泉窯で焼かれた青磁のうち、最上手(さいじょうて)のものを「砧青磁(きぬたせいじ)」と呼んだ)の中でも、姿、澄み渡った釉色が特に美しいばかりではなく、その伝来にまつわる逸話によって広く知られている。江戸時代の儒学者、伊藤東涯の著した『馬蝗絆茶甌記(ばこうはんさおうき)』に、この茶碗にひび割れが生じたため、所持していた足利義政が代品を中国に求めたところ、明時代の中国にはもはや優れた青磁茶碗はなく、鉄の鎹(かすがい)でひび割れを止めて送り返してきたため、のちにこの鎹を蝗(いなご)に見立てて「馬蝗絆」と名づけた、というもの。足利将軍家以降、長く京都の豪商・角倉家に伝えられ、室町三井家から東京国立博物館へ入った。

会いに行ける!

4月23日~5月26日に東京国立博物館東洋館5室で特集『中国の青磁―蒐集(しゅうしゅう)と研究の軌跡』、7月13日~9月1日に九州国立博物館で特別展『室町将軍―戦乱と美の足利十五代―』にも出展。

4月23日~5月26日に東京国立博物館東洋館5室で特集『中国の青磁―蒐集(しゅうしゅう)と研究の軌跡』、7月13日~9月1日に九州国立博物館で特別展『室町将軍―戦乱と美の足利十五代―』にも出展。

高麗茶碗御所丸黒刷毛茶碗 銘 夕陽

ごしょまるくろはけちゃわん めい せきよう

高7.6×口径14.2×高台径6.4㎝/17世紀/

藤田美術館

高7.6×口径14.2×高台径6.4㎝/17世紀/

藤田美術館

黒織部と似てる? 日本の茶人からの注文で作られた茶碗。

茶の湯の盛行で、江戸時代初期には、中国・朝鮮半島の器を茶碗に見立てるだけでなく、わび茶の感覚に適った道具への欲求が生じた。こうして日本の茶人たちは、朝鮮半島へ茶碗を注文し始める。その一つがこの御所丸だ。御所丸とは朝鮮王朝との交易のための御用船のことで、黒織部(21)との類似性から、日本からの注文というだけでなく、古田織部の強い関与を見る説も考えられている。御所丸の定跡、沓形(くつがた:器形が楕円形または不規則な歪みを見せ、古代の履物に似ているもの)で、白釉の上から黒釉を刷毛(はけ)で塗り、余白の一部に筆で黒の文様を施している。また薄桃色の窯変を賞翫(しょうがん)し、銘を《夕陽(せきよう)》としている。

会いに行ける!

6月9日まで、奈良国立博物館での特別展『国宝の殿堂 藤田美術館展 曜変天目茶碗と仏教美術のきらめき』で展示中。ほかに《菊花天目》や13《本手利休斗々屋茶碗》も展示される。

6月9日まで、奈良国立博物館での特別展『国宝の殿堂 藤田美術館展 曜変天目茶碗と仏教美術のきらめき』で展示中。ほかに《菊花天目》や13《本手利休斗々屋茶碗》も展示される。

和物茶碗色絵鱗波文茶碗 仁清

いろえうろこなみもんちゃわん にんせい

高8.8×口径12.3×高台径5.0㎝/17世紀/

北村美術館

高8.8×口径12.3×高台径5.0㎝/17世紀/

北村美術館

多彩な色と大胆な意匠が目を驚かす仁清の華やぎ。

本名は清右衛門。茶人・金森宗和の推挙で仁和寺門前に開窯し、門跡から仁和寺の仁と清右衛門の清を取った仁清の号を賜る。17世紀、華美な茶風に移行し始めていた傾向を捉え、既に京で試みられていた色絵上絵付法を習得、新様式の主導者となった。大胆に緑の釉薬を流し掛けし、掛け外した部分には能装束を思わせる鱗波文を8段に描く。この流し掛けの手法を仁清の「掛け切り手」と呼ぶが、そうしたデザインの中でも、本作はとりわけ意匠性に優れている。茶人や公家の需要にちなんで、形や文様に王朝趣味の意匠の著しいのも仁清作品の特色。琳派の美意識との共通点も見られ、晩年には尾形乾山(28)に技術指導をしている。

会いに行ける!

6月9日まで、北村美術館の春季茶道具取合展『慶年の茶』で展示。また11月1日〜12月10日、MOA美術館での『仁清 金と銀(仮)』にも出展予定。

6月9日まで、北村美術館の春季茶道具取合展『慶年の茶』で展示。また11月1日〜12月10日、MOA美術館での『仁清 金と銀(仮)』にも出展予定。